13 марта в российский прокат вышел фильм режиссёра Тима МИЛАНТСА, создателя сериала “Острые козырьки”. Картину показали на Берлинском кинофестивале, где она получила “Серебряного Медведя”.

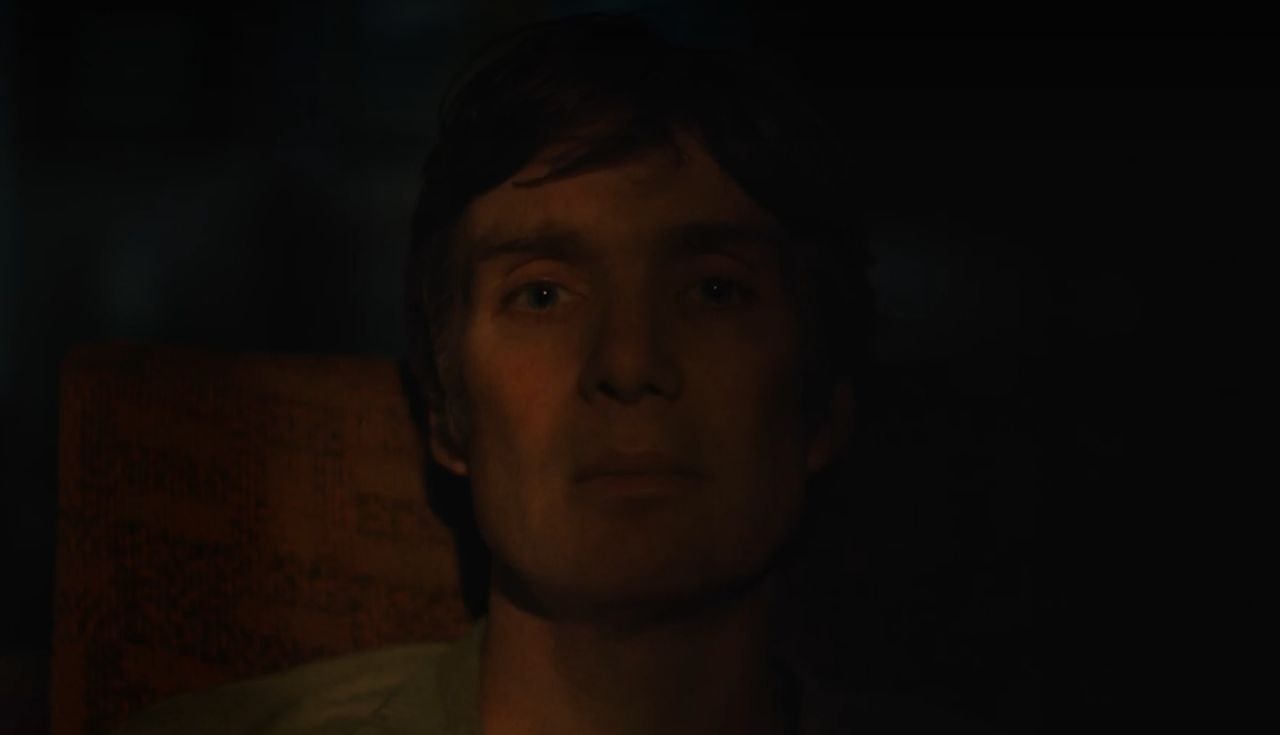

Ирландия, 1985 год. В центре сюжета Билл ФЕРЛОНГ (Киллиан МЁРФИ, известный по “Острым козырькам” и “Оппенгеймеру”) – угольщик и отец семейства, ставший свидетелем ужасающей несправедливости в стенах монастыря. Перед героем стоит моральный выбор: повиноваться обществу и закрыть глаза на преступление или пойти против всех и помочь жертве.

“Тебя ничего не тревожит?”

Томаса Шелби, Оппенгеймера и Уильяма Ферлонга объединяет одно – знаменитый пустой взгляд Киллиана Мёрфи не то что в камеру, но прямо в душу. Герой словно ломает четвёртую стену, заставляя зрителя включиться в размышления.

Ферлонг склонен к рефлексии – об этом свидетельствует количество флешбеков, вшитых в повествование. По ним зритель выстраивает его биографию: ирландец рос в небогатой семье, рано потерял мать, а отца и вовсе не знал. Будучи жертвой обстоятельств и издёвок ровесников, он взрослеет с желанием восполнить все то, чего ему не хватило в юные годы: заводит большую семью – любящая жена и четыре дочери встречают его с работы, выбирается из бедности, открывая угольный бизнес.

Просто деньги, кстати, не являются для Билла смыслом жизни, они приобретают особое значение только тогда, когда помогают ему реализовать свой благотворительный потенциал: так, он вручает монеты проходящему по обочине мальчику, чей отец-алкоголик не способен ни воспитать, ни нормально обеспечить сына.

Первые полчаса фильма перед нами выстраивается образ примерного среднестатистического человека. Тяжёлое детство взрастило в Уильяме внимательность и чуткость к людям, синдром спасателя и высокую цель – противостояние социальной несправедливости. Намерение это, к сожалению, несоразмерно с реальным положением Ферлонга: он попал в общество, где люди относятся к жизни плоско и практично: “Вот есть Я, мои деньги и дела, и Я буду жить так, как диктует общество, чтобы не нарваться на неприятности”. Поэтому Билл остаётся один и со своими благими намерениями, и с рефлексией. “Тебя ничего не тревожит?” – спрашивает герой у жены, на что получает ответ: “Да, тревожит: сейчас же Рождество, много затрат… Но в остальном у нас же всё хорошо: мы каждую неделю кладём на счёт несколько футов”. Один этот отрывок диалога показывает бесконечную пропасть между Уильямом и его спутницей жизни, которая здесь выступает олицетворением местного общества.

Полное одиночество через стекло и звуки

Создатели акцентировали внимание на духовном одиночестве Билла не только с помощью разговоров, но и визуально: множество раз героя показывают через стекло (чаще мутное, что важно): вот камера смотрит на него через заднее окно грузовика, а тут герой стоит за матовой полупрозрачной перегородкой в монастыре, несколько раз Ферлонг как бы наблюдает за происходящим из тёмного угольного сарая. Все эти кадровые решения преследуют Уильяма до тех пор, пока он не решает спасти Сару, но чем ближе к финалу, тем сильнее герой включается в дело, тем чаще он предстаёт чётко перед зрителем.

Создатели использовали звук как метафору: после обличающей сцены в монастыре Ферлонг сел в машину и… Все посторонние звуки потерялись на фоне стука дворников на лобовом стекле – его такт точь-в-точь напоминает сердцебиение героя. Здесь по ритму читаем эмоцию – шок. В пабе гул толпы плавно перетекает в шум в ушных раковинах Билла (да такой, что у меня самой заложило уши), в его мыслях – перед ним прямо сейчас стоит моральный выбор. Страх неизвестности после входа в святую обитель ознаменован отдалёнными криками (об этом далее).

“Чтобы выжить в этом мире, надо уметь не замечать”

Образы католических монахинь используют в массовой хоррор-культуре (фильм “Проклятие монахини” (2018), игра “INDIKA” (2023) и др.). Под ризу послушницы создатели прячут бесчеловечность – этот контраст создаёт в голове зрителя пугающий диссонанс: в “Мелочах жизни” активно применяется этот приём. В пометках к фильму нет “ужасов”, однако, когда главный герой оказывается в стенах монастыря, кажется, что вот-вот покажется скример. Тем не менее, создатели выбрали пугать атмосферой: в обители, где, казалось бы, должен царить покой, раздаются крики то младенцев, то девушек, заставляя нас задуматься: да что тут вообще происходит?

Зрителю демонстрируют жестокость причастных к вере женщин: то открыто, то через тонкие намеки в образе матушки Мэри, за которую Эмили Уотсон получила “Серебряного медведя”. Героиня старается вежливо общаться с Биллом, однако этот искусственный тюль обходительности скрывает под собой способность совершать преступления против человечности без угрызений совести.

Женщина тонкой манипуляцией вынуждает Уильяма выпить чашкe чая, ведёт угольщика через монастырские коридоры, где оператор акцентирует внимание на прачечной, кухне и швейной комнате, в которых с раннего утра до поздней ночи под крики сестёр-монахинь трудятся истощённые девушки. “Нечего тут смотреть”, – каждый раз, когда Билл пытался пройти чуть дальше положенного маршрута, его грубо одёргивали.

Мэри показательно перед героем заставляет Сару рассказать, как же послушница оказалась ночью в угольном сарае, на что она, сотрясаясь от холода и страха, придумывает историю про игру в прятки. Очевидно, что сестры заперли её там, однако Мэри пытается исключить подобные догадки у Билла. Эмили Уотсон вложила в этот образ, кажется, всю возможную циничность. А ведь речь идёт о настоятельнице. И всё происходящее основано на реальных событиях.

Дабы подчеркнуть лицемерие этого религиозного механизма в целом, режиссер выбирает контраст ситуаций: вот сестра выгоняет послушниц в мороз на построение, покрикивая: “И только попробуйте вякнуть!” – а вот матушка читает проповедь о том, что Господь – это сострадание и любовь. Зачем вообще людям, осознанно избегающим зло, разворачивающееся прямо у них на глазах, философские рассуждения о милосердии?

Суровая картина с обнадёживающим концом

Фильм доказывает: игнорирование жестокости, даже если оно принято обществом, – это соучастие в преступлении. Прохожие смотрят на Билла с удивлением и непониманием, пока он несет домой на спине измучанную девушку. Безусловно, его можно похвалить за гуманныйй выбор, однако не стоит забывать, что действие происходит там же: монастырь всё ещё покровительствует школе, и благородный поступок вряд ли вдохновит служительниц относиться к дочерям Уильяма, которые вот-вот поступят в учебное заведение, положительно. Тут дилемма принимает не столько моральный, сколько практичный характер: насколько разумно жертвовать благополучием своей семьи ради незнакомой девушки?

На этот вопрос режиссер не даёт ответа – и его можно понять. Фильм посвящен 56 000 ирландок, насильно отданных на воспитание в монастырь за “непослушание”, а также их детям, рождённым в его стенах. Сара оказывается в коридоре семьи Ферлонг, в конце которого видит тёплый свет. Камера с ослабшей и испачканной в угольную пыль сироты переводится на мелькающую на кухне старшую дочь Билла: она здорова, счастлива и полна сил, отец и мать любят её и заботятся о её комформте. Уильям подаёт руку героине и как бы приглашает её в теплую комнату, в счастливую жизнь, которую она, как и все другие брошенные на произвол судьбы девушки, по праву заслуживает. Картина резко прерывается.

Финал недаром остаётся открытым: режиссёр дает хотя бы одной из пострадавших шанс на спасение, пусть и в фильме, пусть и в форме недосказанности. Однако, к сожалению, с учетом той картины мира, которую нам показывали практически весь фильм, и героя, и Сару ждут неприятности: первому, скорее всего, церковь перестанет доверять (а значит, и его угольному бизнесу, и его дочерям), а вторую бросятся искать если не служительницы монастыря, то родители.

Прелесть открытых концовок в вольности выбора: мы как бы сами решаем – будет это единственная счастливая история на тысячи печальных или ложная надежда на спасение.

Вера КРУГЛОВА

Кадры взяты из трейлера к фильму

0 комментариев