С развитием идеи осознанного потребления продажа винтажа, ненужной одежды и вещей под апсайклинг* переходит в интернет или в оптовые секонд-хенд сети. Но как обстоят дела у барахолок, которые, «обжив» свои места еще с 80-х, периодически собираются и сегодня? Корреспондент «P.S. – 5 сов» провела на Юго-Западном блошином рынке несколько часов, чтобы изучить этот вопрос. Как оказалось, дела идут не так радужно…

*апсайклинг — использование непригодных вещей с целью придания им новой функциональности (например, перешить платье с несмываемым пятном в декоративный корсет).

Роли гостя-наблюдателя или активного покупателя для изучения тонкостей совсем недостаточно. Было принято решение пересмотреть содержимое шкафа и собрать все вещи, которые не жалко. «Подопытными» стали следующие элементы гардероба: спортивные маска, шорты и штаны, вельветовые брюки клеш и рубашка с вычурным рисунком. О весовой категории и заранее забронированном месте можно не переживать из-за отсутствия строгой организации: пришел когда хочешь, разложил как хочешь, ждешь сколько хочешь.

Затянутое тучами небо, периодически моросящий дождик и холодный ветер — погода отнюдь не приветливая в девять утра. Никакой закономерности в рассадке продавцов не прослеживается: ткань, служащая подстилкой для товаров, наслаивается у двух ютящихся соседей; в свободных трех метрах от них в это время сидит женщина с простынями. Своего рода лабиринт, прорваться через который с каждой минутой становилось все труднее. Даже одевшись как можно более неприметно, мы выделялись из-за своего возраста, так как подавляющее большинство пришедших – люди старше сорока. Первые несколько минут соседи и проходившие мимо даже не понимали, что мы действительно пришли что-то продать.

Расстелить скатерть сложно из-за сильного ветра. Концы подгибаются и собирают грязь, если вовремя не прижать их камнем; при длительном бездействии одежда может отлететь с простыни на песчаный пустырь (а покупатели, пока её отряхнешь, ждать не будут). Тем не менее, сидящая справа продавщица Татьяна (имя изменено) уверенно заявляет, что в девятый час активность огромная – покупают чаще всего. В ответ я удивляюсь, мол, как столько людей может собраться менее чем за два часа, думая, что распродажа начинается не ранее семи утра.

«Семь – это уже поздно! С четырех утра здесь собирается народ. Некоторые тут живут, что называется, на колесах», – продавщица кивком указывает вперед. Если приглядеться, на спуске можно заметить несколько «газелек», окруженных стенами в граффити «Угли» и «Русские вперед».

Её слова про «торговый час пик» подтвердились – майка была продана спешащему куда-то мужчине с тремя переполненными пакетами. Вероятно, перекупщик: даже не взглянув, перед тем как забрать товар, он передал триста рублей и скрылся так же быстро, как и появился. «Уже продали? Вы молодцы, – кивает Татьяна в сторону наших четырех оставшихся вещей, – Тут народ либо продает то, что залежалось, либо перепродают мешками всякое барахло». Спустя несколько минут соседка добавляет просьбу подменить её во время отсутствия. Даже помня о негласном правиле «цен на глаз», о котором ранее рассказала мне Татьяна, я почувствовала предстоящую трудность – смогу ли я оценить чужие товары соответствующе?

За следующие полчаса заинтересованных внезапно стало очень много. Как оказалось, каждому подошедшему можно назвать совершенно разные цены за одну и ту же вещь (в пределах разумного, конечно), что взбредут в голову, главное – уверенно и по-свойски.

«Здесь я на станке работаю, и дед мой тоже на Юзах работал, – заговорил со мной мужчина, указывая на строящуюся высотку только что купленной у меня кепкой, – Заходим сюда часто со своими, бывает детям что-то покупаю». Уходя, он крепко пожал мне руку и сказал беречь себя.

Продав две вещи, я передала хозяйке выручку в размере полутораста рублей и предупредила о том, что оставшиеся сто рублей мне перевели на банковскую карту. В ответ я получила предложение оставить их у себя, а также самые искренние благодарности за помощь от просиявшей от счастья Татьяны. «Эта девушка помогла мне. Что за молодец!» – хвалила она меня своему знакомому, который заинтересовался и моими вещами.

После половины десятого активность резко сократилась, что сильно контрастировало с количеством приехавших покупателей. Толпы бесцельно ходили туда-сюда, среди них становилось все больше молодых ребят. «Да мы просто так здесь, по приколу. В интернете прочли, что здесь барахолка по выходным, вот и всё», – поделилась остановившаяся недалеко от нас большая компания сверстников. От такого „признания“ я расстроилась, думая, что вещи, которые слишком маленькие для взрослого человека, вот-вот найдут хозяина.

Ближе к одиннадцати спортивные штаны были проданы после коротких, но от этого не менее раздражающих торгов: мужчина настойчиво просил сделать скидку в пятьдесят рублей. Я согласилась и, запихивая триста рублей в карман рюкзака, поняла, что для людей, которые рады выручить даже сотню за вещь, мои наценки могли сильно отталкивать. Это смутило, стало жаль всех: людей, отчаянно борющихся за минимальную скидку, и вещи, которые становились жертвами перекупов.

Мы снова воспрянули духом, но было слишком поздно – окружающие становились все более пассивными, уставшими, на нас уже совсем не обращали внимания. Владельцы вещей все чаще удалялись попить чаю у близлежащего киоска; я уже второй раз подменяю соседку, но даже на её большое количество товара (три скатерти окружали табуретку) покупателя не нашлось.

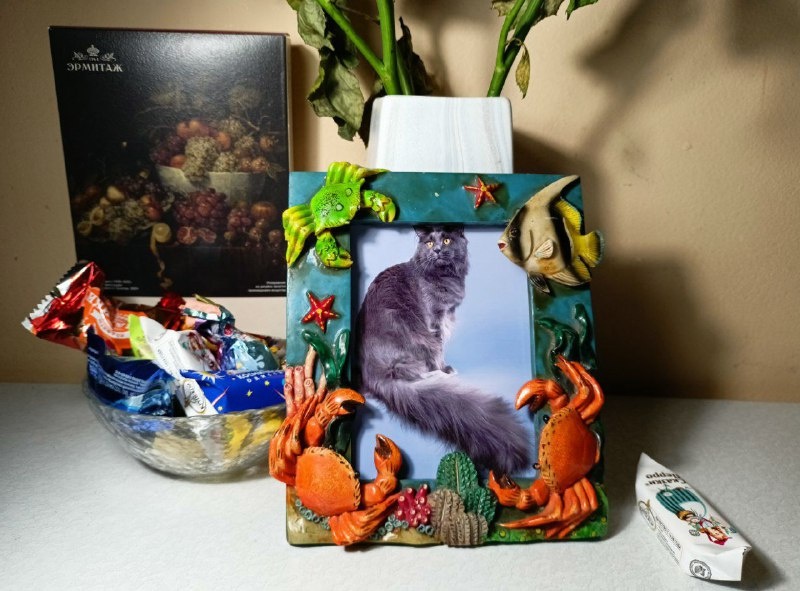

Стало очевидно, что теперь, чуть позднее, чем за полдень, делать нам здесь стало нечего. С нами прощались торговки, чьи скатерти мы едва не топтали – места совсем не осталось. Они желали здоровья и почему-то выражали надежду увидеть нас вновь. Напоминанием о коктейле щедрости, доброжелательности, бедности и скупости теперь служит незамысловатая морская рамка, которую мне отдала Татьяна в благодарность за помощь.

Виолетта ЛЕСНИЧЕНКО

Фото автора и Ангелины КОНДАУРОВОЙ

0 комментариев