Давно ли вы ходили на спектакль? Знаете кого-нибудь из артистов воронежских театров? Мы решили закрыть два эти вопроса сразу. И бесплатно. А заодно узнать, как готовят будущее театрального искусства в нашем городе. О том, как прошли полтора часа с первокурсниками театрального факультета и о том, каково учиться у заслуженной артистки России – в нашем репортаже.

А вы думали упражнения только на физкультуре бывают?

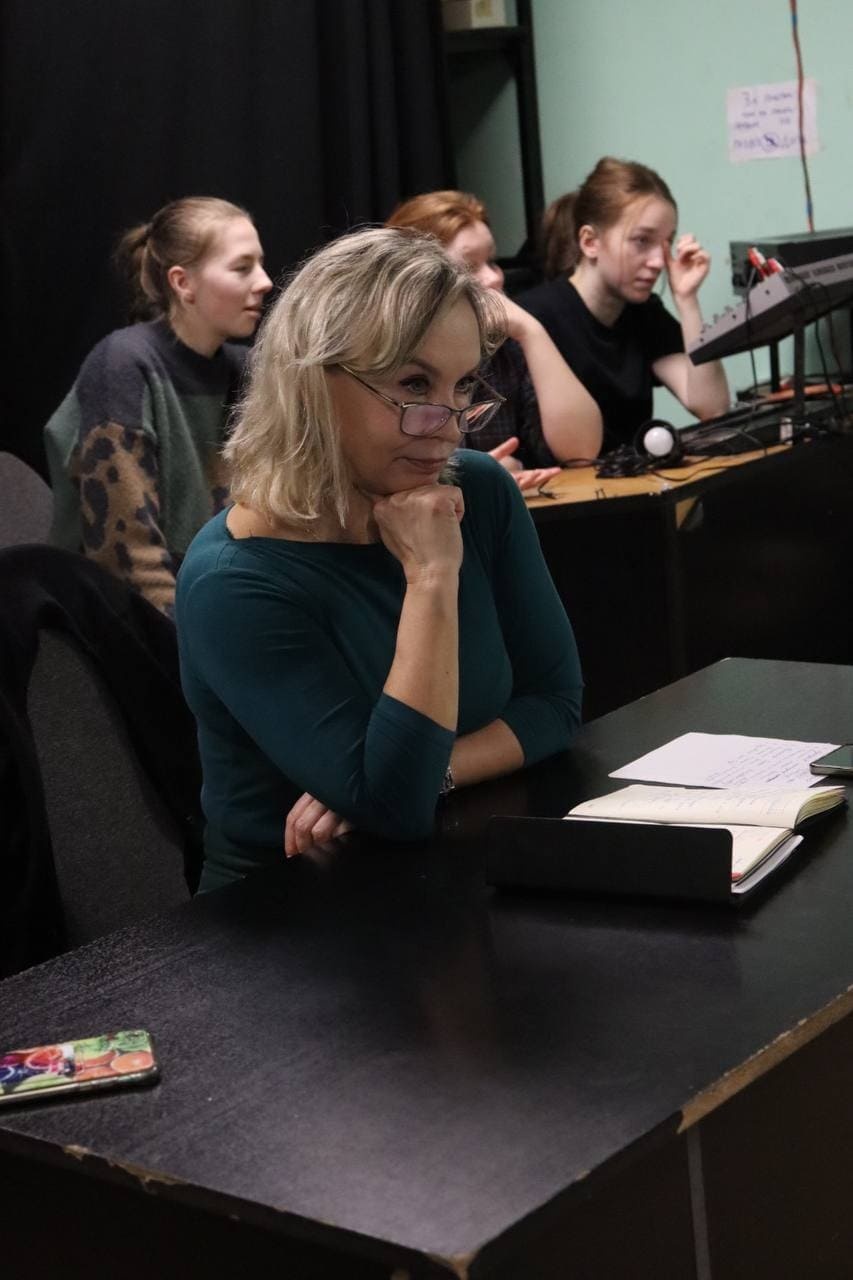

Я подхожу к стройному зданию Воронежского государственного института искусств (далее – ВГИИ) и … поворачиваю налево от входа. Мой путь лежит к красной многоэтажке, которая совмещает в себе общежитие и театральный факультет. Возле охранного пункта меня встречает декан театрального факультета ВГИИ – Наталья ПОТАШКИНА. Перед тем, как зайти в лифт, меня предупреждают: «До пятого этажа на лифте, а потом два этажа своим ходом». Когда мы добрались до места, Наталья Викторовна показала, где находится деканат, аудитории, гримёрки и проводила меня в гардероб. Туда прямо перед нами зашла заслуженная артистка России и преподаватель дисциплины «мастерство актёра» — Ольга РЫБНИКОВА. Мы кратко познакомились и вошли в мастерскую — зал для сценических упражнений. В центре были нагромождены друг на друга и рядом блоки кубической формы.

Ольга Ивановна представила меня «будущим звёздам» — первокурсникам театрального факультета. Преподавательница немного ввела меня в программу: рассказала о тренингах, упомянула умение студентов показывать пишущую машинку «на раз и блестяще». Однако продемонстрировать этот навык никто не вызвался.

Перед парой ребята записали названия своих «упражнений», которые должна была оценивать Ольга Ивановна. Специфика упражнений заключается в том, что студенты осваивают раздел «перемена отношения к месту действия». Основной принцип – вижу, что есть, отношусь, как задано. То есть, аудитория превращается в определённую локацию, где «главная задача – погрузиться в атмосферу придуманного места, существовать в нём мышечно-расслаблено и органично».

Концепция упражнения: студент придумывает сюжет своей истории, дополняет его декорациями и органично в них существует. Без помощи слов.

«Привал в горах»

Как оказалось, конструкция в центре зала – горы, а голубая ткань рядом — озеро. Первое упражнение называется «Привал в горах». Первокурсница объявила, что начинает. Героиня с походным рюкзаком на плечах, в кепке и очках начала взбираться на груду блоков (горы). По ходу действия она вынимала из рюкзака воду, бинокль, сверялась с картой, снимала кроссовки, спускалась к озеру. Упражнение длилось 5 минут. Мне было сложно удерживать внимание, так как никаких активных действий не происходило. Преподаватель и студенты молча наблюдали за историей.

После упражнения студентка подходит к Ольге Ивановне, и начинается обсуждение. Преподавательница задаёт вопросы: «Первый раз или нет, ты идёшь по этому маршруту?», «Ты пришла куда хотела?» и т.д. Потом преподаватель отмечает недостатки и преимущества. В этом упражнении студентка упустила чувство усталости во время привала и не увидела красоту окружающего пейзажа. Но отлично подготовила декорации и сосредоточилась на обстановке. Преподавательница отметила, что не нужно «хлопотать лицом», то есть пытаться показать эмоцию: «Не надо мне ничего показывать, я всё вижу, даже то, о чём вы думаете»

«Подъезд»

Героем второго упражнения выступил парень. Всё, как положено – выглаженная белая футболка, букет красных роз. Сюжет разворачивался в подъезде напротив трёх дверей. Девочка, которая нравится герою, сказала, что её квартира – третья слева. Вот герой и стоит на лестничной площадке в ожидании. Он прислушивается к шагам, шуму за дверями, стучится, ходит от одного края до другого. Кульминацией истории стало то, что герой наугад заходит в чью-то квартиру.

Ольга Ивановна отметила неточное «существование». Студент находился в напряжении, а вернее было — в «радостном поиске». Девушка не отказала ему, а решила «пококетничать», чтобы парень потрудился и сам узнал, где она живёт. Преподавательница указала, что правильно — вспомнить свои ощущения в конкретной ситуации. Радостное предвкушение того, как девушка удивится, когда увидит героя, какие у неё будут глаза и как «вздёрнется носик». Артистка подытожила свой комментарий фразой, которую я не ожидала услышать на театральном факультете: «Не надо ничего играть — это самая большая ошибка».

Подобным образом мы посмотрели сюжет про фотографа в зимнем лесу, про работу заключённой-швеи, про процесс обработки письма с фронта и узнали все способы и ракурсы для выбивания ковра.

«Объявление»

Действие седьмого упражнения развернулось на остановке. Героиня в зимней одежде достаёт из рюкзака скотч и объявление о пропаже кота, начинает развешивать листовки. Студентка присаживается на скамейку. Сверху чья-то рука сыплет на неё импровизированные снежинки. Немного посидев, девушка решает идти дальше.

Преподавательница начинает выяснять детали сюжета и объяснять, понятно ли они переданы. В этом упражнении Ольга Ивановна отметила важность потока сознания. Необходимо не просто ждать, а искать выход и действовать: «Подумала про этого кота, и какое решение ты принимаешь: идти дальше развешивать объявления или пойти домой?». Артистка напомнила: зритель должен понимать, что происходит с героем, даже когда тот молчит и не двигается. «Цепляясь за фантазию, за поток мыслей ты, тем самым, удлиняешь своё правдивое существование в этой истории» — закончила монолог Ольга Ивановна.

Мы посмотрели два оставшихся упражнения и послушали комментарии артистки. Преподавательница извинилась за то, что вынуждена бежать на репетицию. Послезавтра — большой спектакль, где она играет главную роль. Учащиеся согласились между собой, что обязательно придут.

Ну а заканчивается пара не звонком, как в других вузах, а аплодисментами студентов.

Арина ЧЕКАНОВА

Фото Арины Чекановой

0 комментариев