В Пасху общага превращается из привычного эпицентра студенческой жизни в маленький «храм». Воздух теперь пропитан ванильным запахом свежеиспеченных куличей, а не только что приготовленным «дошираком». Самодельные куличи, крашеные яйца, теплые улыбки друзей — все это помогает пережить разлуку с родными и почувствовать себя частью чего-то большего. А как студенту, чей скромный бюджет в 500 рублей по-прежнему жестко ограничен, в этот святой праздник попробовать испечь свой собственный вкусный, ароматный кулич? Проведем эксперимент.

Артос — прародитель кулича

Кулич имеет историю в более четырех тысячелетий. В нем соединились древние традиции не только христианской культуры, но и, как ни странно, языческой. С XII века в церквях пекли священный хлеб, получивший название “артос”. Представлял он из себя простенький кусочек теста из муки, воды и соли, но был особым: на нем ставили печать в виде креста. В течение всего периода светлой Пасхи он держался вблизи алтаря, а затем разрезался на кусочки и делился между прихожанами как священный дар.

Как кулич получил своё название

К XVIII веку праздник стал более светским, и традиция выпекать святой хлеб вошла и в обычные домишки деревень и городов. Рецептура обогатилась маслом и яйцами, что делало тесто сдобным. При замесе теста хозяйки следовали строгим христианским канонам: готовили куличи непосредственно после уборки в Чистый Четверг, избегая любого шума в избе. Однако форм для кулича не было, и выпекали его на противне или в горшочке. В итоге он больше напоминал каравай — круглый хлеб, который сейчас и называется куличом.

Почему именно кулич? Всё просто: это слово происходит от греческого “κολλίκιον” («колликион»), что в переводе означает “круглый хлеб” или “каравай”.

Каравай современности: как из простого хлеба сделали праздник

Европа внесла свою лепту в нашу праздничную традицию: тесто стало более богатым и ароматным, а его украшение — нарядным. Придворный повар польского короля Станислава ЛЕЩИНСКОГО — Николя СТОРЕР изобрел рецепт знаменитой ромовой бабы. Привычное для булочек-бриошей тесто он разнообразил изюмом и шафраном, пропитал малагой и подавал с помадкой и виноградом. А ромовый сироп придумал французский кондитер Жан Антельм БРИЙЯ-САВАРЕН.

К середине XVIII века эта традиция добралась и до наших широт. Рецепт ромовой бабы стал основой для будущего кулича, только без фирменной пропитки.

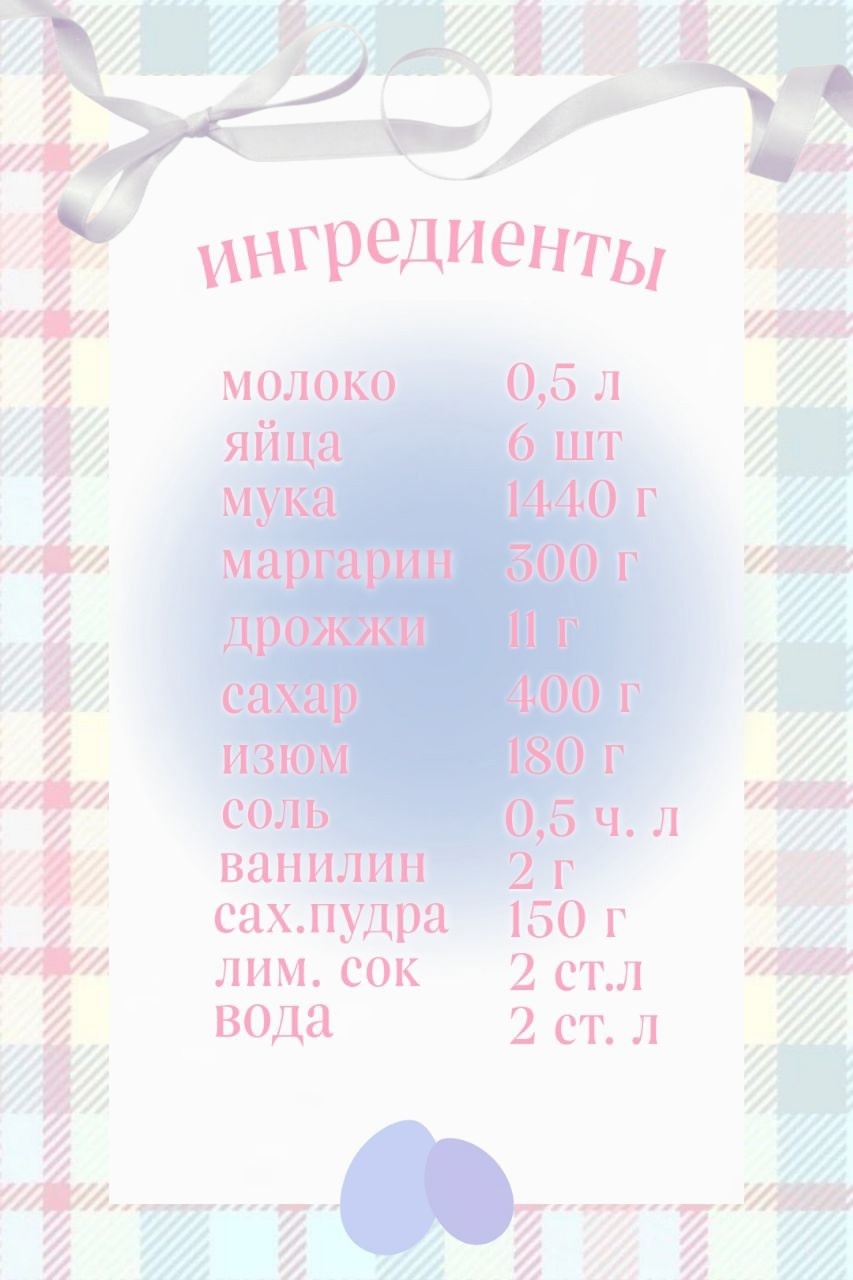

В преддверии Пасхи сайты с рецептами пестрят яркими картинками и заманчивыми описаниями. Какие только не найдешь! И с орехами, и с сухофруктами, и с кокосовой стружкой, и даже с кофе — словно гастрономическая неделя на любой вкус. Но возникает вопрос: какой из них подойдёт именно студенту? И какой не ударит по его скромному кошельку, ведь в студенческой общаге, как известно, “карман не резиновый”.

Проанализировав массу сайтов и блогов, я решила выбрать наиболее подходящий под мои критерии вариант — тот, что устраивает по нескольким важным пунктам:

- наименьшее количество ингредиентов;

- бюджетность и доступность продуктов;

- быстрота в приготовлении.

Обратив внимание не только на состав, но и на способ приготовления, я отметила, что большинство рецептов требуют использования миксера или иной бытовой техники. А ведь не у каждого студента есть возможность быстро взять и воспользоваться им: кто-то делит кухню с соседями, у кого-то просто нет времени или желания мешать своим шумом остальным. Поэтому итоговый рецепт вышел довольно простым в приготовлении и, главное, вкусным.

А чтобы было ещё интереснее, я подготовила видеоинструкцию, чтобы каждый мог повторить этот рецепт и по-настоящему почувствовать атмосферу праздника, даже находясь в общаге.

Это был интересный вызов самой себе. Как оказалось, испечь кулич в общаге не так уж и сложно, пусть даже и в маленькой кухне, среди шумных соседей и кипящих кастрюль.

Дарья СЯЧИНОВА

Иллюстрации автора

Съёмка Татьяны САЛЬНИКОВОЙ

0 комментариев